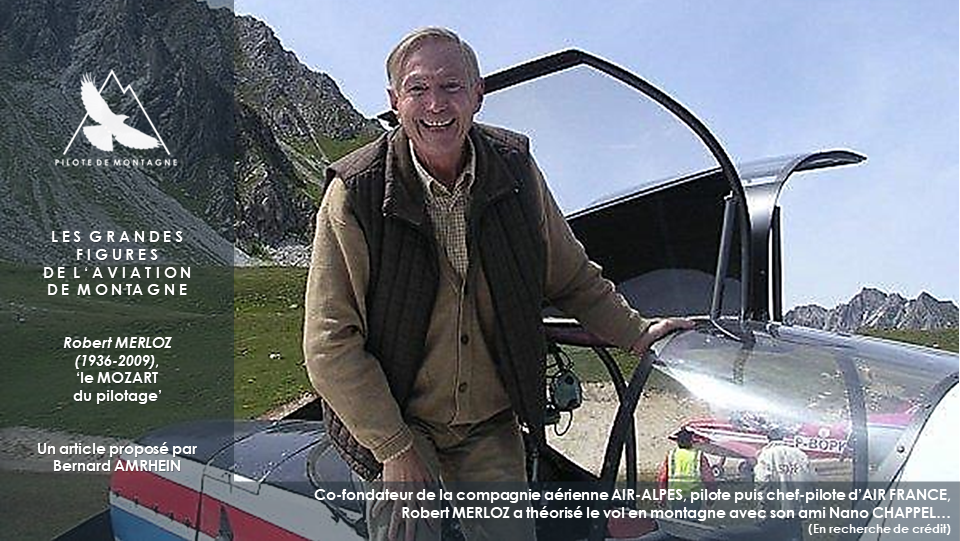

Il y a quatorze ans, le 23 octobre 2009, disparaissait Robert Merloz, le ‘Mozart du pilotage’, comme aimait à l’appeler, il n’y a pas si longtemps encore, le journaliste Bernard Chabbert. Ce jour-là, l’aviation de montagne perdait non seulement un pionnier, mais aussi une référence tant au plan pédagogique qu’au plan humain…

UNE JEUNESSE ACTIVE

Robert Merloz naît dans le 10e arrondissement de Paris, le vendredi 29 mai 1936. Ses parents, Paul et Blanche, sont tous deux originaires de La-Côte-d’Aime (73/Savoie) et il grandit à Levallois-Perret, alors commune du département de la Seine, où son père dirige l’entreprise de déménagement ‘Aux Porteurs Réunis’, entreprise alors sise au 55, rue Aristide Briand.

Cependant, toute sa vie, Robert se définit et se vit comme essentiellement Savoyard. Il faut dire qu’il passe la plupart de ses vacances dans le village de ses ancêtres, le plus souvent dans les pas de son grand-père, Jean-François Usannaz, qu’il considère comme son héros.

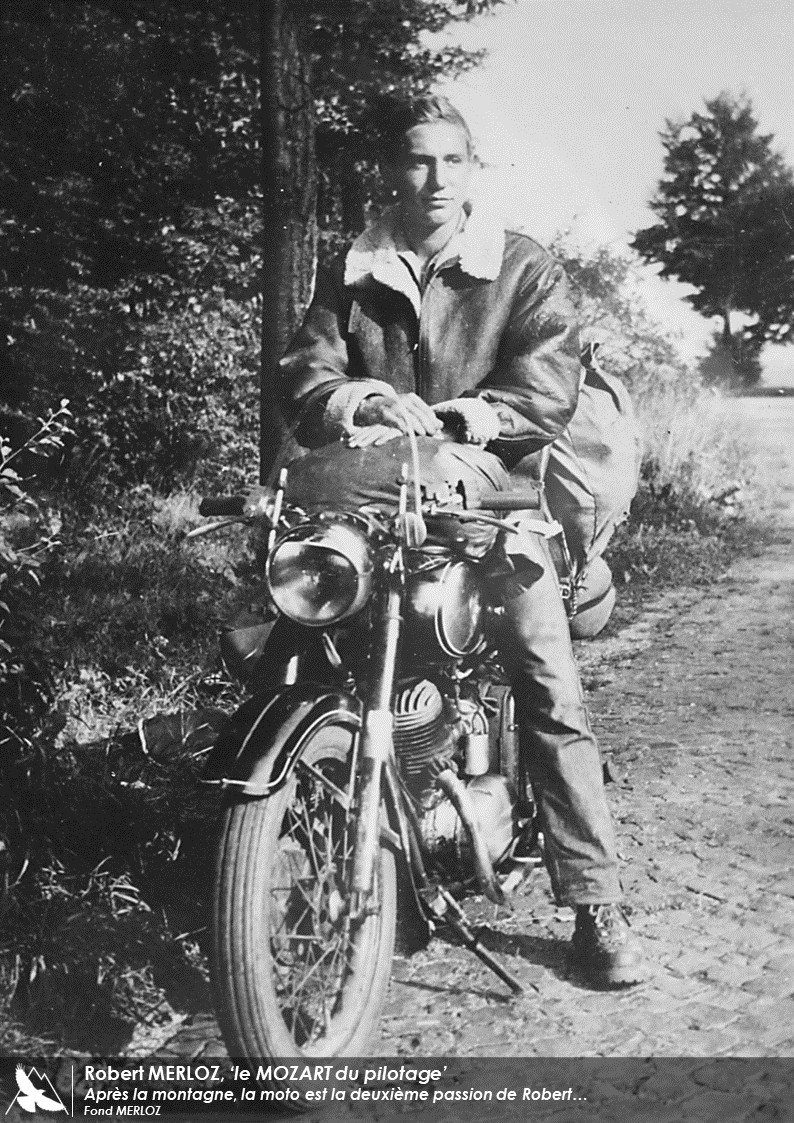

Enfant de son époque, Robert s’intéresse, et de près, à la mécanique et à la vitesse. C’est donc tout naturellement qu’il devient motard, autre passion qu’il n’assouvira véritablement qu’une fois l’heure de la retraite sonnée, mais son père refusera toujours qu’il devienne coureur automobile.

UNE TROISIÈME PASSION : LES AVIONS

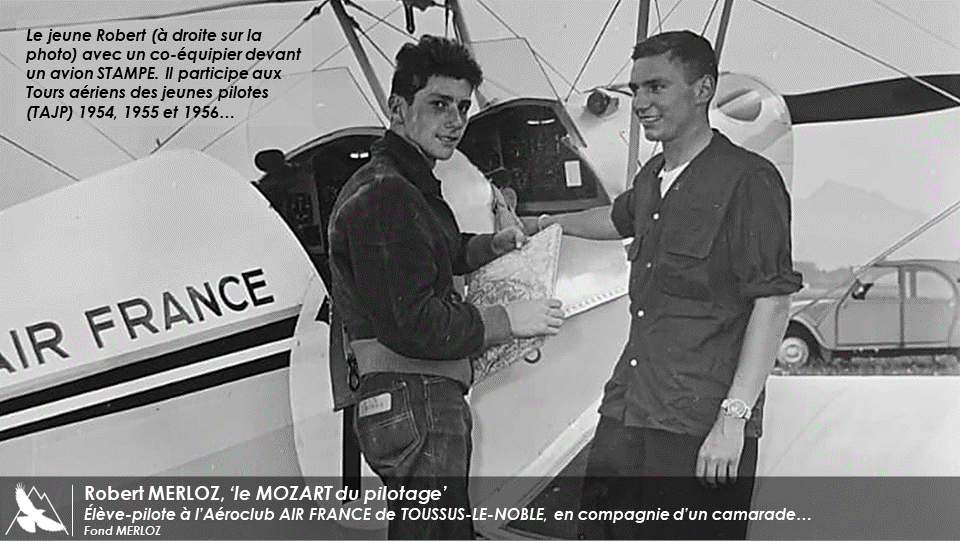

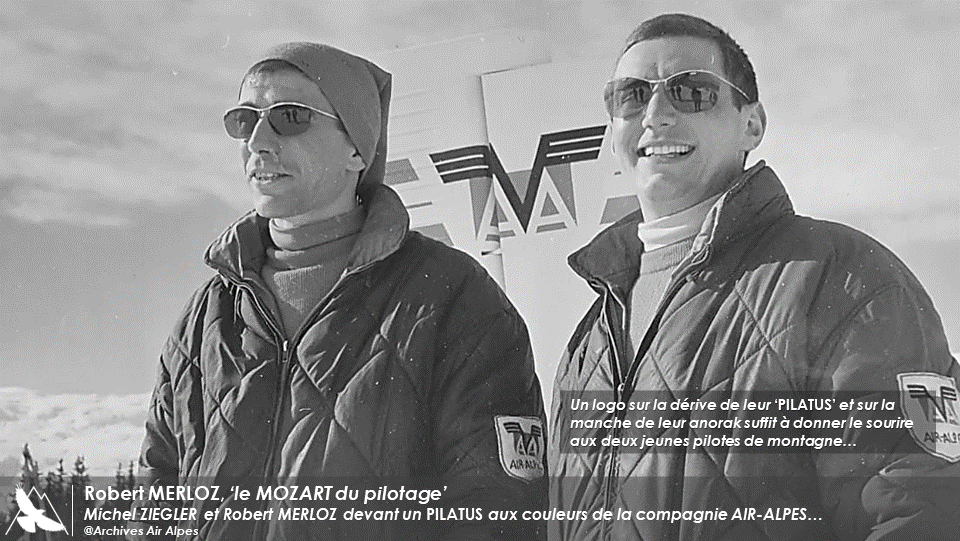

À l’École de la Chambre de commerce de Paris, rue Armand Moisant, Paris 15e, Robert fait la connaissance de Michel Ziegler et noue une solide amitié avec cet autre passionné de moto. Grâce à Michel, Robert se découvre aussi une passion encore plus dévorante : l’aviation. À l’époque, l’État accorde des bourses aux jeunes aviateurs et le coût de l’heure de vol, assez minime, permet une formation peu onéreuse. Du coup, Robert obtient à 18 ans, le lundi 9 mai 1955, la licence de pilote privé à l’Aéroclub Air France(ACAF) de Toussus-le-Noble (78/Yvelines), ce qui lui permet de participer, sur Stampe, à trois Tours aériens des jeunes pilotes (TAJP), dont un en place avant en 1955 et deux en place arrière en 1956 et 1957. Son ami Michel passe aussi son brevet. Le projet commun se précise, mais le temps n’est pas encore venu…

En effet, comme de nombreux jeunes hommes de sa classe d’âge, Robert est appelé du contingent et participe, pendant vingt-sept mois, de 1956 à 1958, à la guerre d’Algérie. Versé dans l’armée de l’Air, il est affecté à la base aérienne d’Oran/La-Sénia, où il met à profit chaque instant de liberté pour poursuivre, en autodidacte, son perfectionnement aéronautique et rentre en Métropole en ayant réussi l’examen théorique de pilote professionnel.

C’est bien grâce à ces sacrifices qu’il obtient, dès le mercredi 11 mars 1959, sa licence de pilote professionnel. Totalisant maintenant 250 heures de vol et en attendant de se lancer, Robert rejoint Michel chez Breguet Aviation et devient pilote d’essai à Aire-sur-l’Adour (40/Landes). Les deux amis travaillent pendant deux ans au sein du département de l’aviation légère. Cependant, tous deux fanatiques de montagne, ils aimeraient conjuguer cette passion issue de leurs racines savoyardes avec l’aviation.

UN CONCEPT NOVATEUR

L’illumination vient en 1959…

Rencontre avec un géant

En effet, comme chaque automne depuis leur rencontre, Michel et Robert assistent à la ‘Soirée de la montagne’, organisée Salle Pleyel à Paris. Cette session 1959 consacre Hermann Geiger, pionnier suisse de l’aviation et du sauvetage en montagne. Installé Sur l’aérodrome de Sion (Canton du Valais/Suisse), c’est-à-dire en fond de vallée, le pionnier pratique plusieurs activités. Il embarque dans son avion des skieurs pour les déposer sur les glaciers valaisans, ravitaille les refuges par la voie des airs et se lance dans l’évacuation sanitaire des malades et des blessés. Il assure également la formation des pilotes à l’aviation de montagne. À la fin de la conférence, les deux amis entament une discussion enflammée avec ‘L’aigle de Sion’, auteur du livre ‘Pilote des glaciers’. De ce moment date la naissance d’une vocation résolument montagnarde du projet commun.

Enthousiasmé, Robert Merloz suit, en octobre 1959, une semaine « d’écolage » (mot suisse équivalent à ‘formation’) en montagne chez Geiger et Fernand Martignoni. Au programme, décollages du terrain de Sion, atterrissages sur les glaciers et retour dans la vallée. Au bout d’une semaine, il a effectué environ une dizaine d’heures de formation sur neige. De retour à Paris, il communique son enthousiasme à son ami, qui se retrouve à Sion au début de l’année 1960.

À cette époque, le paysage aéronautique montagnard français est occupé par les quelques rares pilotes osant s’aventurer dans les massifs, sans oser tous s’y poser, et par le véritable pionnier français du vol montagne, le célèbre Henri Giraud. En effet, celui-ci a réussi à se poser à deux reprises sur le mont Aiguille (38/Isère) le vendredi 12 juillet 1958. Par la suite, Henri Giraud se posera encore 50 fois sur le mont Aiguille, mais toujours avec des skis. Pour leur part, Michel et Robert ne recherchent ni l’exploit, ni la formation d’une caste fermée d’aviateurs de montagne, mais souhaitent que leur activité aéronautique serve à la société en général et, surtout, leur permette d’en vivre décemment.

Quel modèle économique ?

La fin de l’année 1960 et le début de l’année 1961 sont donc consacrés à définir le modèle économique de leur future société. Le plus simple, c’est effectivement de se calquer sur le modèle élaboré par Hermann Geiger et Fernand Martignoni en créant une structure capable de s’investir dans le secours en montagne.

Cependant, il s’agit là d’une voie sans issue en France depuis que le drame de Vincendon et Henry a cruellement mis en évidence l’indigence des moyens civils alors disponibles, tout comme le manque d’entraînement des pilotes et les faibles capacités des différents appareils militaires pouvant être réquisitionnés. En effet, si Firmin Guiron, chef pilote de l’ aérodrome du Fayet (74/Haute-Savoie), a bien permis de confirmer la présence des deux jeunes gens sur une vire glaciaire située tout en haut de la combe Maudite, il n’a pas pu se poser à proximité pour les sauver, car son Auster n’était pas équipé de skis et que lui-même n’était pas qualifié pour le faire.

De même, le Sikorky H-34 (S-58) de l’armée de l’Air affrété pour l’occasion s’est crashé sur le grand Plateau parce qu’il a soulevé trop de poudreuse, ce qui a désorienté le commandant Alexis Santini, un héros de la guerre d’Indochine néophyte en matière de vol en montagne hivernale. Enfin, l’hélicoptère léger SNCASE SE.3130 Alouette II de Jean Boulet est arrivée un peu tard dans le dispositif. Boulet, le pilote d’essai de la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est (SNCASE), avait bien effectué un premier secours au refuge du Goûter le mardi 3 juillet 1956, mais là, il arrive si tard que le responsable des secours, le commandant Legall, commandant l’École de haute montagne (EHM) de Chamonix, refuse de tenter le coup, estimant que les deux naufragés si, par malheur, ils étaient encore en vie, souffriraient de trop graves séquelles.

D’autre part, il ne faut pas oublier que si certains ont bien pensé à demander le concours d’Hermann Geiger, les autorités françaises ont fait comprendre à ce dernier qu’elles le lui interdiraient formellement. Quelques semaines plus tard, ‘l’Aigle de Sion’ a beau exprimer ses regrets en déclarant qu’il aurait dû passer outre, le mal est fait.

Le scandale est si retentissant que l’État doit publier, le jeudi 21 août 1958 (soit vingt mois après l’affaire) une circulaire ministérielle, le Plan ORSEC (ORganisation des SECours) réglementant le secours en montagne, qui devient un véritable service public, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la Protection civile. De ce fait, et contrairement à ce qui se pratique encore en Suisse, par exemple), cette activité est strictement fermée aux entrepreneurs privés. Il faut donc trouver autre chose en tenant compte des évolutions socioculturelles du moment. Et la révolution qui se profile, c’est l’avènement de la société qui sera dite ‘de consommation’, suivie du développement de la ‘civilisation des loisirs’.

Par conséquent, et après la ruée des estivants vers les façades maritimes, la France connaît, pratiquement en parallèle, une véritable ruée vers ce que l’on appellera l’or blanc. Il apparaît donc naturel que la future compagnie devienne, en premier lieu, une société de transport aérien capable de convoyer une clientèle relativement aisée entre les grands aéroports régionaux (Lyon-Bron), voire internationaux (Genève-Cointrin) et les futurs aéroports de montagne. En effet, les autoroutes alpines n’existant pas encore et les routes nationales très dangereuses devant traverser des agglomérations parfois très denses, la montée vers les stations et, ensuite, la redescente vers les vallées, ressemblent encore plus à une expédition qu’à une partie de plaisir.

Un autre pan du modèle économique de la future compagnie aérienne alpine reposera sur les activités en haute montagne, qu’il s’agisse de la dépose des skieurs sur les sommets ou sur glaciers, ou encore du ravitaillement des refuges de haute montagne. N’oublions pas qu’à cette époque, les hélicoptères à piston ne sont pas encore capables d’évoluer à très haute altitude.

LE CHOIX DES AVIONS

Il s’agit aussi de choisir un appareil adapté à leur projet. Le Piper PA-18 ou Piper ‘Super-Cub’ de 150 CV qu’utilise Hermann Geiger permet d’évoluer à haute altitude, mais il s’agit d’un biplace peu pratique pour le transport commercial de personnes. En service dans la Luftwaffe, l’armée de l’Air allemande, et dans les Forces aériennes suisses, le Dornier Do 27 possède de nombreuses qualités. Il peut emporter de quatre à six passagers et dispose d’un moteur de 270 CV. Sa grande qualité est sa capacité à décoller et atterrir sur de courtes distances. Malheureusement, le train haut et étroit ne convient pas dans les dévers sur neige.

Fabriqué à Stans (Canton de Nidwald/Suisse et équipé d’un moteur de 340 CV turbo de 6 cylindres, le PC-6 ‘Porter’ de huit places (pilote inclus) possède une architecture idéale pour la montagne. Malheureusement, le rapport élevé masse/puissance limite énormément ses capacités en altitude. La solution se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques (qu’on appelait les ‘Basses-Pyrénées’ jusqu’en 1969), à Bordes, dans l’usine Turbomeca. En effet, Joseph Szydlowski, dit ‘Jojo la turbine’, y fabrique des moteurs pour hélicoptères, dont l’Astazou (du nom du pic du grand Astazou, qui fait partie de la ceinture du cirque de Gavarnie) de 530 CV, qui équipera par la suite la version Sud-Aviation SA315B ‘Lama’ de l’Alouette II. Ce groupe est puissant et léger, donc la cause est entendue pour Michel et Robert mais, à l’époque, l’idée d’adapter cette turbine sur un Pilatus semble pour le moins utopique.

LA CHASSE AUX CAPITAUX

Reste à financer les projets. Les deux amis s’adressent alors à Sylvain Floirat et, à force de persévérance, finissent par être autorisés à lui présenter le projet en question. Leur président les renvoie sèchement car il veut tester leur volonté et leur ténacité. Pas découragés, les deux jeunes gens reviennent à la charge. « Si j’en avais eu un fils, j’aurais aimé qu’il soit comme vous. Je vais vous aider », concède l’industriel, sans avoir pris connaissance des détails du projet.

Malgré le soutien de leur ancien patron chez Breguet, le compte n’y est pas et il faut convaincre les banques. C’est chose faite grâce à l’intervention d’Henri Ziegler, le père de Michel, alors directeur général chez Breguet. Michel disposant maintenant de 100 000 francs français et devenant l’actionnaire principal de la future société, Robert devient actionnaire secondaire en vendant sa Simca Aronde P 60 ‘Monthléry’.

CRÉER DES AÉRODROMES DE MONTAGNE

Pour cela, il faut créer, de toute pièce, des pistes d’atterrissage adaptées au vol en montagne, c’est-à-dire, pour rester fidèle aux enseignements d’Hermann Geiger, à sens unique, pente montante à l’atterrissage pour perdre rapidement de la vitesse, pente descendante au décollage, afin de gagner rapidement de la vitesse et décoller les roues (ou les skis) du sol le plus tôt possible.

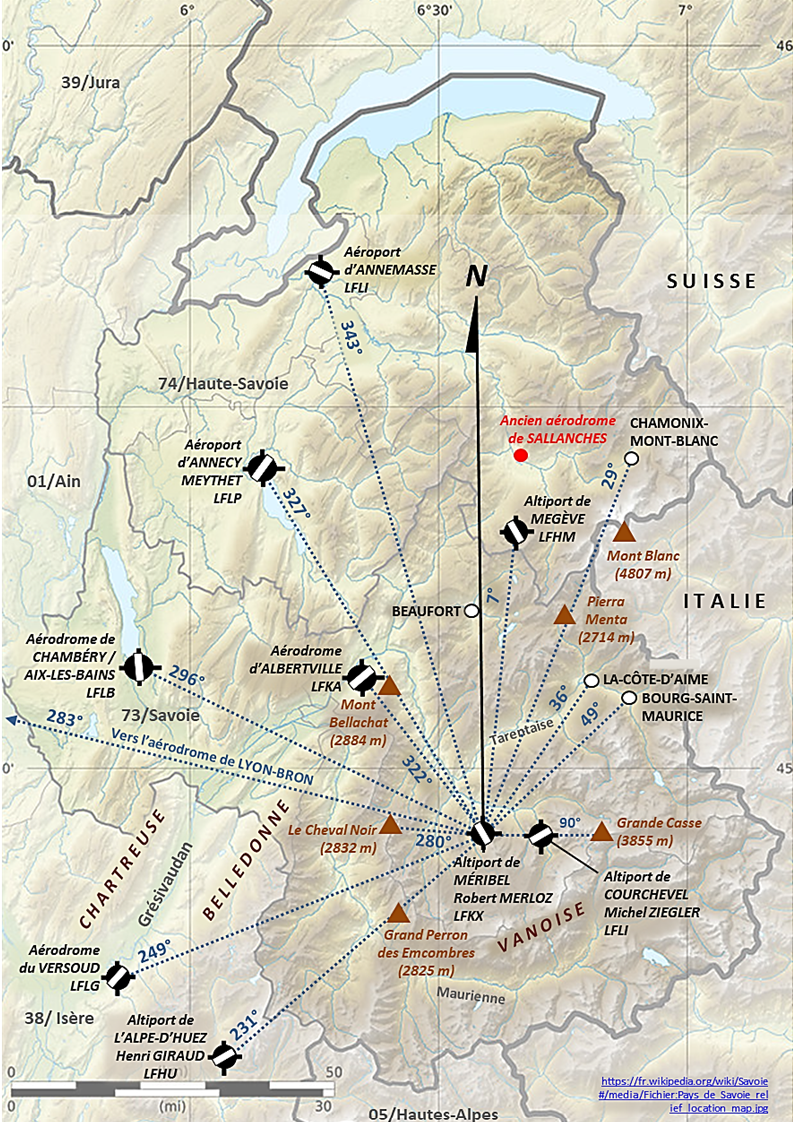

Malheureusement très conservatrices, Chamonix-Mont-Blanc et Megève, les deux stations alors à la mode, ne croient absolument pas au projet. Michel Ziegler se tourne alors vers Émile Ancenay, maire de Saint-Bon (pour Courchevel) et vers Alphonse Borget, maire des Allues (pour Méribel) qui, eux, se montrent enthousiastes car ils y voient en effet le moyen de drainer une clientèle plus internationale et plus aisée, tout en y gagnant en renom.

Michel portant ses efforts sur le site de Pralong à Courchevel, Robert se concentre sur celui de Méribel. Dans cette perspective, le vendredi 17 février 1961, Robert Chauchon tente d’atterrir, avec le Piper ‘Cub’ immatriculé F-BEGO, sur une piste damée en bordure du téléski de la Tougnette. Ce véritable exploit se soldant par l’accrochage d’un câble au décollage, le membre des Expéditions polaires françaises (EPF) conseille à André Tournier, le directeur technique de la station, de tailler une saignée dans la forêt du Fontany, c’est-à-dire sur le site actuel de l’aérodrome de Méribel, sur un terrain communal mis à disposition de la compagnie par la mairie.

En attendant, en juin 1961, c’est toujours en tant que pilote d’essai pour Breguet que Robert présente le planeur ‘Choucas Br-906’ au Salon du Bourget.

LA CRÉATION D’AIR-ALPES

Enfin, le samedi 1er juillet 1961, Michel Ziegler et Robert Merloz créent, chez maître Martel, notaire à Poncharra (38/Isère), la société Air-Alpes. L’objectif principal de la compagnie sera de relier les grandes métropoles régionales disposant d’un aéroport national aux stations de ski de Courchevel et de Méribel et de développer, en parallèle, des activités en haute montagne, qu’il s’agisse de la dépose des skieurs sur les sommets ou sur glaciers, du ravitaillement des refuges de haute montagne, des parachutages sur neige, du suivi des étapes du Tour de France pour l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) ou de l’utilisation comme taxi aérien.

Le lendemain, dimanche 2 juillet 1961, Michel et Robert débarquent à l’aérodrome de Chambéry/Aix-les-Bains. Par une heureuse coïncidence, la chambre de commerce vient de faire construire une mini-aérogare pour accueillir un futur trafic commercial. À moitié militaire et à moitié civil, l’aérodrome ne compte qu’un seul occupant, le club de parachutistes de Savoie installé dans la zone sud. L’aéro-club de Chambéry, qui loge maintenant sur les lieux, se trouvait sur un terrain en herbe à proximité. Les deux compères installent Air-Alpes dans un bureau du bâtiment de la Chambre de commerce et contemplent l’aérogare complètement vide, ainsi d’ailleurs que leur pièce de travail le premier jour : pas de chaise, pas de table, pas de téléphone.

Après une recherche assidue, ils localisent un Piper ‘Super-Cub’ à Meaux (77/Seine-et-Marne). Suite à une carrière de plusieurs milliers d’heures en Afrique à épandre des insecticides sur les cultures locales, il vient d’être rapatrié en France pour une révision. L’avion est fatigué mais pas cher. Son achat est décidé et le vol de convoyage vers Chambéry (73/Savoie) est effectué fin juin 1961.

Le troisième volet du triptyque consiste à créer des pistes en montagne. Michel et Robert bénéficient en cela des relations d’Henri Ziegler, pilote d’essais, ingénieur général de l’Air, compagnon du général Charles de Gaulle à Londres. Connaissant bien le monde de la montagne, étant lui-même alpiniste de haut niveau, il leur suggère deux noms : André Tournier, guide chamoniard, directeur technique de la station de Méribel, et Jean Blanc, ancien champion de France de ski, responsable technique de Courchevel.

À la fin de l’été de cette même année 1961, Robert entreprend, avec André Tournier et les moyens communaux, les travaux d’aménagement de la piste de Méribel. Il s’agit d’un travail fastidieux consistant à couper des arbres, à arracher des souches, à niveler le terrain sur près de 500 mètres de long et sur une cinquantaine de mètres de large.

UN MOMENT DE DOUTE

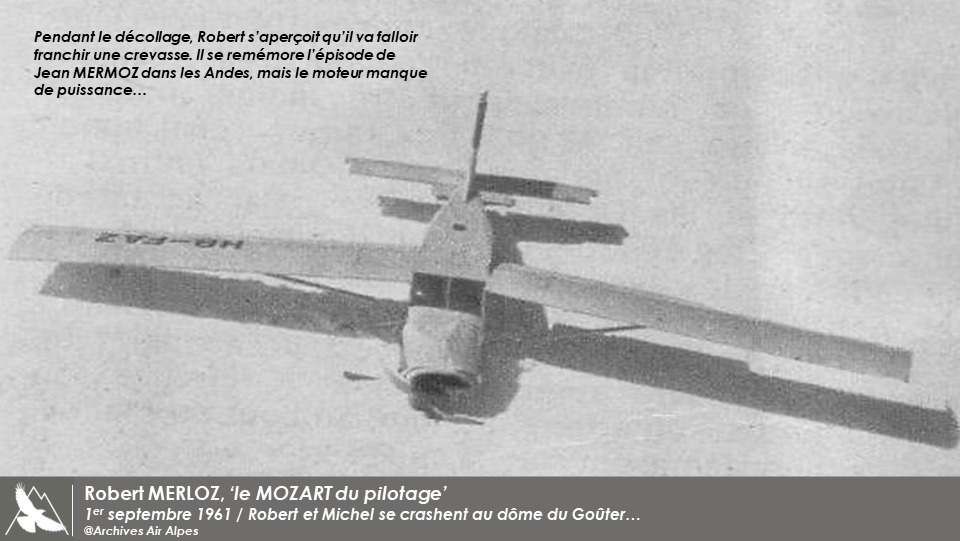

Il s’agit, en parallèle, de sélectionner les avions les plus adaptés aux missions en montagne et d’effectuer des reconnaissances sur les lieux de poser en haute montagne. Air Alpes passe commande d’un PC-6 ‘Porter’ à la société suisse Pilatus Aircraft mais, en attendant la livraison de cet avion, la compagnie loue, courant août, le ‘Porter’ n° 343 immatriculé HB-FAZ équipé d’un moteur Lycoming OSG-480 de 340 CV. Malheureusement, cet appareil ne possède pas de doubles commandes.

Le vendredi 1er septembre 1961, le duo décolle depuis l’aérodrome de Chambéry/Aix-les-Bains pour effectuer des reconnaissances de sites et des posés sur certaines surfaces enneigées. Ainsi, Michel Ziegler effectue trois atterrissages d’affilée sur le glacier de Tré-la-Tête, sous le col Infranchissable. C’est enfin au tour de Robert de prendre les commandes pour dérouler le même programme.

L’avion se dirige ensuite vers le col du Dôme, sous les pentes du mont Blanc, lieu mythique pour tout aviateur de montagne. L’atterrissage sur une neige dure est nominal et l’avion s’arrête à environ 100 mètres sous le col, en équilibre en travers de la pente, dans un dévers de 10° environ. Une fois le moteur coupé, l’équipage souhaite descendre de l’appareil mais, pour ouvrir les portières, il faut rentrer complètement les volets…

Dans ce cadre majestueux, les deux amis attendent la dissipation d’une légère nébulosité pour redécoller. La météo redevenant favorable, Robert reprend les commandes et a du mal à redémarrer le moteur. Après plusieurs tentatives, le moteur démarre brusquement avec une puissance importante et l’avion s’engage immédiatement dans la pente, sans que la check-list avant décollage ait pu être déroulée. Comme, dans cette situation, il n’est pas possible de freiner Robert met la pleine puissance et l’avion dévale le glacier.

Un an avant sa disparition, dans un article intitulé ‘Une crevasse au bout des ailes’ et publié en octobre 2008, Robert Merloz avait confié ses impressions à Pierre-Philippe Reiller, auteur à l’Aéroclub de Méribel (ACM) :

« La pente s’accentue très rapidement et les pilotes découvrent avec effroi, face à eux, une crevasse dont la lèvre aval dépasse de plus d’un mètre la lèvre supérieure. Comment éviter de percuter ce mur de glace ? Dans un flash-back, Robert se remémore une situation identique vécue par un pionnier de l’Aéropostale dans les Andes ; le récit de Mermoz, il le connaissait par cœur ; il l’avait lu et relu vingt fois dans sa jeunesse ! Il fallait donc tenter de refaire la même chose : pour acquérir le maximum de vitesse, tirer sur le manche le plus tard possible, juste avant de percuter la paroi. Au passage de la crevasse, un choc est ressenti mais le moteur continue de donner sa puissance. La vitesse acquise n’étant pas suffisante pour voler, l’avion retouche la pente neigeuse qui le sépare d’une seconde crevasse encore plus effrayante. Lors du toucher, l’avion s’incline à gauche et le pilote ne parvient pas à contrôler ce mouvement. Il ignore que le train et l’aileron gauches sont restés dans la dernière crevasse. Juste avant la tentative de passage du deuxième mur de glace, Michel résume la situation d’une manière lapidaire en criant : « Robert, on est morts ! » Une deuxième rotation tardive ne parvient pas à faire voler l’avion. Il heurte la lèvre aval de la crevasse, quelques dizaines de centimètres au-dessous du cône de l’hélice tripale. Le choc est violent : hélice et moteur quasiment arrachés, flèche des ailes fortement inverse… L’avion est catapulté en l’air comme un skieur sur un tremplin de haut vol. Le dernier souvenir du pilote est de s’être retrouvé en vol balistique dans un silence total, commandes bloquées et totalement aveugle.

L’avion s’avachit alors dans une pente neigeuse très inclinée, glissant vers une zone de séracs et de crevasses en contrebas du glacier.

Par chance, l’hélice s’était repliée sous l’avant du fuselage, constituant un piolet providentiel qui arrêta la glissade de l’avion, épargnant ainsi à l’équipage un destin fatal.

Le chaos le plus total régnait à l’intérieur de l’habitacle. La tête du pilote avait heurté le tableau de bord, et le crâne du passager s’était ouvert sur la tirette du chauffage cabine. Les blessures saignaient abondamment. Du sang recouvrait tous les instruments. À l’extérieur, le moteur en contact direct avec la neige produisit une vaporisation importante, que Michel interpréta comme un début d’incendie. Il eut la présence d’esprit de crier au pilote de couper les contacts moteur situés à l’extrême gauche du tableau de bord. Robert exécutant rapidement la manœuvre, Michel en déduisit qu’il était conscient. Les portes principales étant bloquées, Michel évacua par l’issue de secours et fut étonné de se retrouver seul dans la neige. La cabine étant envahie par une vaporisation d’aspect identique à la fumée, il lui fallut un certain courage pour retourner à l’intérieur de l’avion… Robert était affalé sur son siège, inconscient. Michel le détacha et le traîna rapidement dehors au travers de l’étroite issue de secours.

À cette heure, de nombreuses cordées montaient au mont Blanc. Un médecin allemand leur a donné les premiers soins. Une fois vaguement rétablis et transformés en œufs de Pâques, ils se sont demandé comment rejoindre la vallée. Le hasard faisant bien les choses, ils apprennent qu’un hélicoptère civil ravitaillait le refuge Vallot ce matin-là. Ils connaissaient bien le pilote Ross Christian (qui disparaîtra quelques mois plus tard). Ils se sont mis à gravir la pente qu’ils venaient de dégringoler. Une ascension au mont Blanc n’est jamais une partie de plaisir. L’altitude et les conditions nivologiques fatiguent vite les organismes en bon état. Quand ceux-ci viennent de subir des traumatismes, il faut du courage et de l’énergie. De plus la pente était particulièrement raide, entre 40 et 50 %. Ils parviennent finalement au refuge et embarquent dans le Bell 47 G-3 qui les redescend dans la vallée.

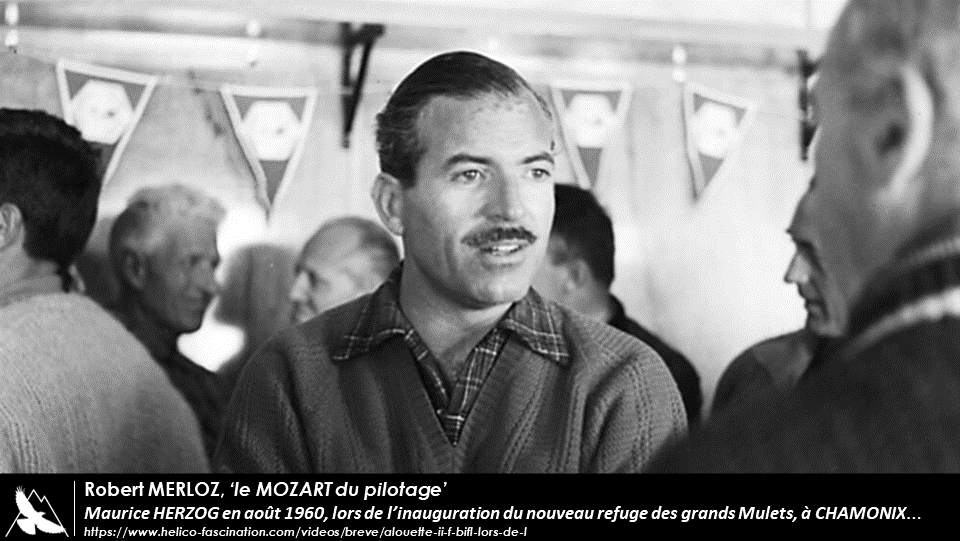

Une fois à Chamonix, ils se font contrôler à l’hôpital, puis Michel se rend à la gendarmerie pour faire la déclaration d’accident. Tandis que Robert traîne seul sa peine dans les rues, il reconnaît, au loin, Maurice Herzog, vainqueur de l’Annapurna et Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports qui, déjà au courant de l’accident, l’invite à boire un café pour mieux sonder ses projets. « Déprimé, Robert lui avoue que tous ses rêves viennent de s’évanouir au dôme du Goûter. À ce moment-là, Maurice Herzog se met en colère, pose ses mains mutilées par le froid bien en vue sur la table et lui a dit : « Il n’en est pas question, il faut continuer ! » Cette phrase fut le catalyseur qui a permis à Robert Merloz de poursuivre son aventure ».

Un peu plus tard, Robert se mit à analyser les événements de cette journée. Il s’est rendu compte que l’avion avait mal décollé car les volets n’étaient pas en position de décollage, ce dont il n’avait pas eu conscience pendant qu’il se battait pour le faire voler. Quelques années plus tard, lors d’une conversation amicale, Henri Giraud lui fit une confidence : « Cet endroit est un piège. Moi-même en décollant un jour avec le préfet de Haute-Savoie, j’ai tapé les deux skis principaux sur la lèvre de la première crevasse ! » Pendant les deux ans qui suivirent, nos deux pilotes fréquentèrent assidûment le massif en déposant des skieurs aux glaciers du Tour, de Leschaux, de Talèfre, aux cols du Géant et du Midi ou dans d’autres endroits tout aussi magnifiques. Chaque fois, ils rôdaient autour du lieu maudit sachant, sans en parler entre eux, qu’un jour ils y retourneraient. Deux ans plus tard, ils y effectuèrent un grand nombre de déposes de skieurs au départ de l’aérodrome du Fayet, parfois plus d’une dizaine chacun en une seule matinée. La routine, quoi ! »

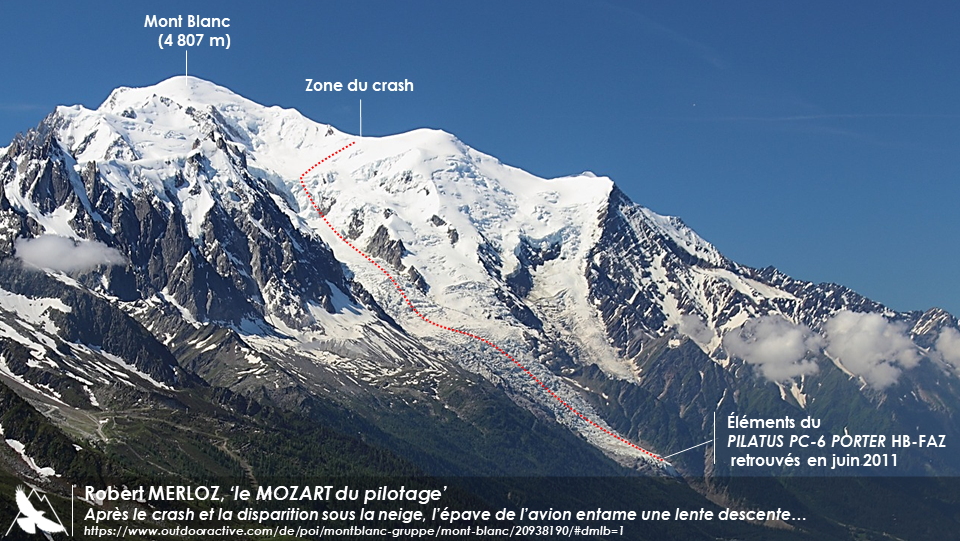

Le dernier voyage du Pilatus

Cependant, l’histoire de l’accident au dôme du Goûter ne se termine pas là. En effet, par un phénomène bien connu des glaciologues, les glaciers s’écoulent le long de la pente, par simple gravité. L’épave du Pilatus une fois recouverte par la neige de l’hiver 1961-1962, elle s’enfonce inexorablement dans la glace, puis est littéralement avalé par le glacier, qui la disloque et en éparpille les éléments.

Ce sont donc des pièces détachées et, pour la plupart, complètement broyées, que l’on retrouve une quarantaine d’années plus tard en bas du glacier des Bossons, comme on retrouve, aussi, des morceaux du Sikorsky H-34 (S-58) du commandant Alexis Santini, disparu au bord du grand Plateau fin 1955.

Vidéo : https://www.glaciers-climat.com/clg/le-mouvement-du-glacier/

LES ANNÉES AIR-ALPES

Parallèlement à la création de la piste de Méribel, Robert construit, grâce à l’aide financière de ses beaux-parents, Valérie et Jean Casaubon, le chalet accueillant l’Altibar, structure faisant également office de comptoir Air-Alpes, tenue par son épouse Marie-Madeleine Merloz.

Le temps des ‘altiports’

Le mardi 12 décembre 1961, Robert Merloz, à bord du Piper PA 18 immatriculé F-BKBP puis Michel Ziegler, sur Pilatus ‘Turbo Porter’, se posent pour la première fois sur les pistes de Méribel et de Courchevel.

Un mois et demi plus tard, le mardi 30 janvier 1962, Air-Alpes accueille, à Méribel, Joseph Szydlowski, fondateur de Turbomeca, afin de le convaincre d’investir dans la nouvelle société. Le soir même, au cours d’un dîner dans un hôtel de la station, ‘Jojo la Turbine’ invente le terme ‘altiport’, qui sera ensuite adopté par l’administration chargée des réglementations aéronautiques et, plus tard, par l’Académie Française.

Dès le lendemain, le mercredi 31 janvier 1962, Joseph Szydlowski procède à l’inauguration officieuse de l’altiport de Courchevel.

Le samedi 15 décembre 1962, avec l’inauguration officielle de l’Altiport de Méribel par Maurice Herzog et la Miss France de l’époque, Air Alpes ouvre deux lignes à caractère régulier depuis Courchevel et Méribel vers Genève-Cointrin et Lyon-Bron et effectue de nombreuses déposes de skieurs sur les glaciers.

Les années suivantes, Air-Alpes inaugurera des lignes régulières vers La-Plagne, Tignes et Val-d’Isère.

La première traversée aérienne Courchevel-La Plagne est relatée par Jean Plouton dans le Dauphiné Libéré : « Lundi, 14 Janvier 1963, il est 8 h 40, il fait -20°, l’air est d’une pureté exceptionnelle, le soleil envahit peu à peu le cirque de montagnes. Un vrombissement déchire l’air, un Piper aux couleurs vives survole la station, prend le vent et se pose sans heurt, soulevant un fin nuage de poudreuse. La piste d’atterrissage : Pierre Leroux, directeur sportif, les dameurs et pisteurs de la station, l’ont préparée et balisée. Les pilotes Merloz et Ziegler descendent. Ils sont partis de Courchevel huit minutes plus tôt, profitant des conditions atmosphériques particulièrement favorables. Emile Allais a tenu à y assister, il se pose lui aussi sur les flancs du Biolley à dix heures. »

La réglementation du vol montagne

Bien que les co-fondateurs d’Air-Alpes disposent maintenant d’avions et de deux pistes, le flou administratif entourant le projet s’épaissit de jour en jour. La viabilité de ce projet nécessite une clarification afin de pouvoir transporter des passagers. Pour favoriser le développement de la compagnie aérienne, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) fait parvenir à cinq pilotes (Henri Giraud, Jean Delparte, Marcel Collot, Michel Ziegler et Robert Merloz) une lettre les autorisant à se poser en montagne.

Henri Giraud a commencé le vol montagne avant Robert Merloz et Michel Ziegler. À partir de l’aérodrome de l’Alpe-d’Huez (LFHU), il forme des pilotes et se contente de découvrir des terrains ou des glaciers où poser son avion. Même si Robert et Michel le connaissaient, ils n’ont avec lui aucun contact professionnel car leurs activités respectives sont diamétralement opposées. Également formés par Hermann Geiger, Marcel Collot et Jean Delparte, pilotes du Service de la formation aéronautique (SFA), jettent les bases d’une première réglementation pour le vol montagne. Ils établissent les conditions dans lesquelles les avions peuvent décoller sur des surfaces autres que des aérodromes de plaine, et classifient les différents types de plateformes aériennes en montagne : aérodromes, avisurfaces et glaciers. Le courrier de la DGAC permet aussi à Robert et Michel d’obtenir des cautions vis-à-vis des compagnies d’assurance.

Leurs bases montagnardes installées dans les deux stations, Michel Ziegler et Robert Merloz commencent à explorer les glaciers des alentours. Ils contactent les professionnels de la montagne (guides, moniteurs) qui leur indiquent les glaciers offrant des possibilités de ski hors-piste. Une fois l’endroit choisi, ils remplissent un dossier pour la préfecture afin de demander une autorisation d’atterrissage. Puis ils emmènent guides et clients sur les sommets. Le Parc national de la Vanoise n’existe pas encore (il ne naîtra que le 6 juillet 1963) et tout est encore possible, même les déposes sur les glaciers de ce sanctuaire de la flore et de la faune. Durant les premières années, une vingtaine de sites en haute montagne sont exploités. Les skieurs sont déposés sur le glacier de Gebroulaz et redescendent jusqu’à Méribel. Les skieurs peuvent ensuite rejoindre Courchevel en prenant les remontées mécaniques de la station. Une fois au sommet du glacier de Chavière au-dessus de Val-Thorens, on peut rejoindre Saint-Martin-de-Belleville avant même que la station des Ménuires ne soit construite.

Pendant l’hiver 1962-1963, les conditions d’enneigement sont si déplorables dans les Alpes du Nord que, pour pallier le manque de neige à Courchevel et Méribel, le Pilatus fait office de téléphérique aérien en emportant les skieurs au sommet du Dôme de Chasseforêt. Air-Alpes transporte ainsi toute l’équipe française de ski dont Jean-Claude Killy, Guy Perrillat et George Mauduit.

Air-Alpes à l’international

Cependant, la recherche de glaciers ne se limite pas à la France. Un jour, Michel Ziegler et Robert Merloz décident d’ajouter un volet international à leur entreprise afin déposer des skieurs sur le glacier du Ruitor, qui se trouve juste à la frontière, mais côté valdotain.

On peut maintenant l’atteindre en ski de randonnée en partant d’un lieu-dit qui s’appelle la Savonne (si la route n’est pas coupée par la neige) qui se situant au-dessus de Sainte-Foy-Tarentaise (73/Savoie). Une fois passé un col nommé le Nœud des Vedettes, les skieurs se trouvent en Italie.

Robert et Michel contactent Conrad (Corrado) Gex, membre éminent du Conseil de la Vallée d’Aoste et lui-même pilote privé. Ils lui expliquent qu’ils aimeraient déposer des skieurs sur le glacier du Ruitor, mais qu’ils ont besoin de l’autorisation de l’administration italienne. Pour l’aider dans ses démarches, ils lui fournirent tous les documents utilisés pour certifier les surfaces glacières en France. C’est ainsi que naît l’aviation de montagne en Italie. Finalement, l’autorisation arrive avec pour seule condition que les skieurs rejoignent la France à skis. Les douanes italiennes les avertissent qu’elles contrôleront… les traces des skieurs.

UNE INÉLUCTABLE RECONVERSION

Cependant, pour Robert Merloz, les temps sont durs car la condition de pilote de montagne professionnel n’est pas assez rémunérée pour entretenir décemment une famille. Heureusement que son épouse Madeleine tient l’Altibar de Méribel… La compagnie prenant son essor et Robert ayant réalisé son rêve de jeunesse, il est l’heure de passer à autre chose.

Début 1964, Air-Alpes abandonne ses activités de formation au pilotage en montagne au profit de deux aéroclubs en cours de création sur les altiports existants. L’Aéro-Club de Méribel (ACM) est créé par Jean-François Chappel, dit ‘Nano’, pilote à Air France, mais aussi résistant savoyard, pilote de transport militaire en Indochine et ancien moniteur au Centre Montagne-Air (CMA) de Méribel. Il en restera président jusqu’en 1998. En discutant avec Robert, moniteur bénévole au sein de l’aéroclub, il le convainc de changer de voie, de se relancer dans les études et de rejoindre la compagnie nationale au moment opportun.

Ferme et résolu, Robert effectue son dernier vol Air Alpes le mercredi 15 avril 1964 et devient chef-pilote de l’ACM à plein temps en 1965, puis instructeur pilote de montagne au Centre national du service de la formation aéronautique (CNSFA) de Challes-les-Eaux (73/Savoie), tout en préparant, la nuit, pendant ses temps libres et, surtout, avec le soutien moral et pédagogique de ‘Nano’, le concours d’admission à Air France.

L’INAUGURATION DE L’ALTIPORT DE MEGÈVE

La saison hivernale 1962-1963 étant un immense succès pour Air Alpes, Michel Ziegler revient à la charge pour conquérir Megève. Cependant, la municipalité s’étant déjà montrée réticente, mieux vaut trouver de puissants appuis pour se mettre en position favorable.

Megève enfin convaincue

Il rencontre donc le baron Edmond de Rotschild, propriétaire du terrain de la Plaine-Joux, en fond de vallée (terrain ultérieurement cédé à la municipalité de Megève). Arguant du fait qu’une liaison aérienne mettrait Megève (alors station emblématique de la Jet-Set) à 10 minutes de Genève, il convainc son interlocuteur d’appuyer sa démarche auprès du maire, André Mollard.

L’année 1964 est donc consacrée à réaliser une piste en terre battue (en attendant que l’herbe pousse) qui, une fois la neige tombée, permettra d’accueillir des avions équipés de skis. L’inauguration des liaisons Courchevel-Megève-Méribel étant programmée pour le dimanche 20 décembre, Robert Merloz est missionné pour effectuer, in situ et dans des conditions proches du posé inaugural, une reconnaissance du nouvel altiport. Celle-ci a lieu le vendredi 11 décembre. Malheureusement, aucune image de cette grande première n’est disponible.

20 décembre 1964

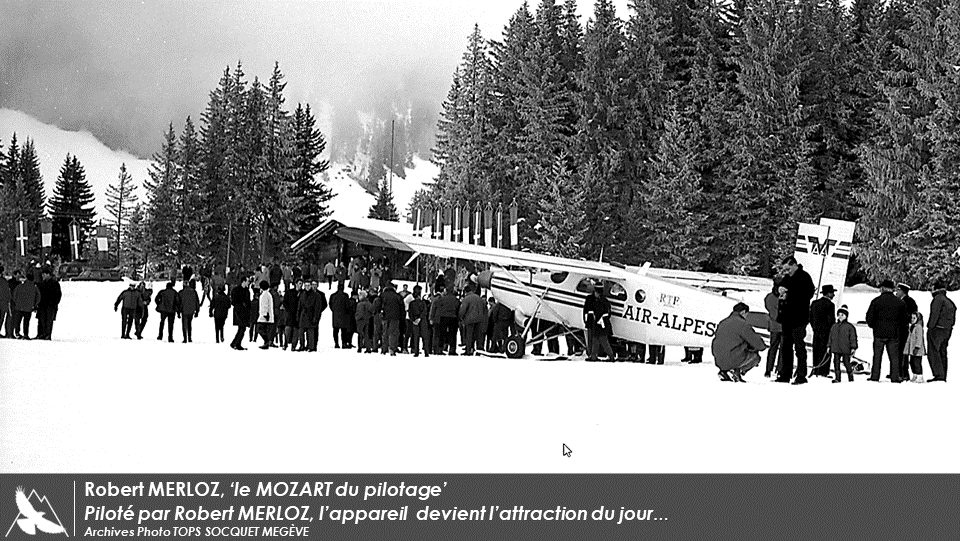

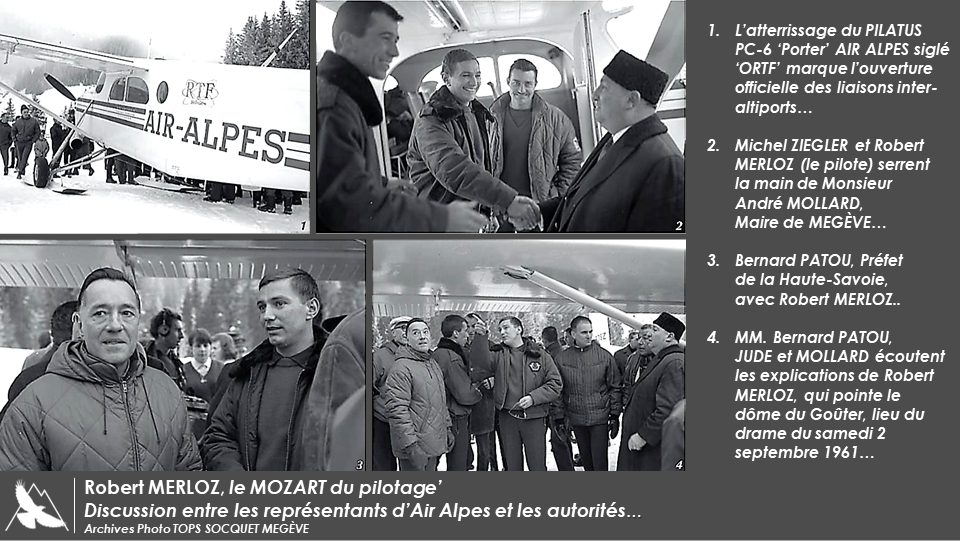

Le jour dit, une foule relativement nombreuse et tout un aréopage de personnalités locales, départementales et nationales sont regroupées et attendent l’atterrissage du Pilatus d’Air-Alpes.

Éditée en 2017, la brochure intitulée Cinquante ans d’aviation à Megève relate l’événement :

« Une foule de spectateurs et de personnalités de l’époque, venus de toute la région et même de Paris, sont réunis près du petit chalet de bois et du grand hangar édifiés en amont de la toute nouvelle piste dont Megève vient de se doter.

Mais le ciel joue les trouble-fête. Les invités ont beau scruter le ciel, ils ne devinent pas même les aiguilles Croche tant le brouillard est dense. Soudain, ils entendent tournoyer au-dessus de leurs têtes le Pilatus d’Air-Alpes cherchant l’aire d’atterrissage.

Le lendemain, Le Dauphiné Libéré relatait l’instant de manière éloquente : « Brutalement, il creva la nappe de brouillard et apparut à l’extrémité de la piste. Blanc comme un cygne du lac, il se posa, et sous les palmes d’acier, la neige jaillit en gerbes. Michel Ziegler, le directeur d’Air-Alpes salua l’exploit de son pilote Robert Merloz : « Applaudissez Robert, il le mérite ! »«

La liaison aérienne Megève-Courchevel-Méribel était officiellement ouverte. »

ROBERT FAIT LA PROMO D’AIR-ALPES

Air-Alpes rencontrant un certain succès, la compagnie commence à intéresser les médias. Ainsi, le magazine télévisé Rhône-Alpes Actualité souhaitant réaliser une interview, on procèdera de la sorte : c’est Robert Merloz, très calme et toujours très déterminé, qui répondra aux questions du journalises, les échanges étant émaillés de prises de vues dans lesquelles Michel Ziegler sera pris en pleine action avec son Pilatus, à terre comme dans les airs.

L’émission est datée du mardi 5 janvier 1965, Robert. Alors que le nom du journaliste n’apparaît pas au générique, Robert est présenté comme pilote et co-fondateur d’Air Alpes :

Pour l’anecdote, c’est donc quelqu’un qui n’habite plus à Méribel et ne travaille plus pour la compagnie qui assure la promotion de cette dernière…

MERLOZ SUR LES TRACES DE THORET

Cependant, Robert Merloz n’en a pas encore fini avec Air-Alpes, comme en atteste la fin de Pierre-Philippe Reiller ‘Une crevasse au bout des ailes’ :

« Au printemps 1965, Air-Alpes obtint un contrat pour ravitailler le refuge Vallot, le prix de l’avion étant très compétitif par rapport à l’hélicoptère. Les rotations étant terminées, Robert et son mécanicien, Gérard Bernadet, chargèrent le matériel de servitude dans l’avion et le pilote démarra le turbomoteur Turboméca Astazou équipant le ‘Turbo-Porter’.

Dès le début de la mise en vitesse, Robert réalisa que l’accélération était anormalement faible. Un rapide coup d’œil à l’indicateur de puissance révéla que celle-ci restait ‘scotchée’ à 35 %, même en utilisant le système de secours de contrôle de l’hélice. Une fois encore, Robert se retrouva face à la sinistre crevasse et réalisa qu’il était écrit que sa vie se terminerait sur ce glacier. Pourtant, dans un sursaut de fierté car il ne voulut pas que l’on crût qu’il puisse commettre deux fois la même erreur, il retarda à nouveau la rotation jusqu’à la dernière seconde et souleva l’appareil qui, en configuration décollage avec 30° de volets sortis, prit son envol au-dessus du gouffre avec la majesté d’un 747.

Ouf ! Une fois en l’air, le pilote rendit la main et tenta de débloquer le pas de l’hélice pour retrouver la puissance. Le mécanicien qui connaissait bien le moteur refit la même manœuvre sans succès. Vers 3 600 m, Robert passa l’hélice en drapeau, ce qui eut pour conséquence immédiate d’arrêter le moteur. Puis il plana jusqu’à l’aérodrome du Fayet et atterrit sur la piste de 600 m, et rejoignit directement le parking, ce qui constitua un bel exploit aéronautique. Après vérification, le carter d’hélice s’était fendu et le fabriquant Ratier Figeac dut faire une modification pour renforcer cette pièce. »

LES ANNÉES AIR FRANCE

À partir du lundi 29 mai 1967 (date de son trente et unième anniversaire) et pendant vingt-sept mois, Robert Merloz entre comme stagiaire pilote de ligne à Air France, compagnie au sein de laquelle il entame une carrière complète :

- en août 1968, il devient copilote de ‘Nano’ Chappel sur Sud-Aviation SE 210 ‘Caravelle’;

- en février 1972, copilote sur Boeing 737 ;

- début 1980, commandant de bord sur Sud-Aviation SE 210 ‘Caravelle’;

- début 1983, commandant de bord et instructeur sur Boeing 737 ;

- en 1988, commandant de bord sur Airbus A320 et Chef de la Division de vol Airbus A320 ;

- le lundi 28 mars 1988, il survole les Champs Élysées en Airbus A320 avec, à son bord, Monsieur Jacques Chirac, maire de Paris ;

- en 1991, il devient commandant de bord sur Boeing 747-400, puis Chef de la Division de vol Boeing 747-400 lors de la mise en ligne de l’avion par la compagnie ;

- après un dernier vol sur New-York, il prend la retraite d’Air France, le mercredi 29 mai 1996, le jour des 60 ans, avec 16 821 heures de vol à son actif.

MERLOZ, LE PÉDAGOGUE

Très tôt, Robert Merloz assure la formation des futurs pilotes de montagne et, en 1962, il n’a que quelques atterrissages de plus que ses élèves. Durant tous ses vols, il établit des constats sur les phénomènes propres au vol montagne, mais n’arrive pas toujours à les analyser et à les comprendre. Par exemple, il remarque que chaque fois qu’il arrive en courte finale pour se poser sur un glacier en pente, le badin s’écroule. En fait, ce sont les gradients de vent se manifestent et font chuter la vitesse. Le même phénomène, mais d’origine thermique se passe lors d’une courte finale sur un terrain dans un désert surchauffé. Après une certaine maturation et de nombreux vols, échafaude une théorie fondée sur ses expériences personnelles.

Dès 1972 et en collaboration avec ‘Nano’ Chappel, président de l’ACM et son premier commandant de bord à Air France, il rédige pour le magazine Aviasport une série d’articles expliquant les principes du vol montagne rédigés. Intitulée ‘L’essentiel sur le pilotage en montagne’, la compilation de ces articles est éditée à plusieurs reprises. Bien qu’épuisé, cet ouvrage est parfois disponible sur des sites de vente d’objets d’occasion spécialisés et constitue toujours, même pour les jeunes générations de pilotes, le document de référence du vol montagne.

RETOUR AUX SOURCES

Retiré sur la Côte d’Azur, Robert Merloz peut enfin renouer avec la station de Méribel et l’ACM, au sein duquel il assume les fonctions d’instructeur. Il succède à ‘Nano’ à la présidence de l’aéroclub en 1998, soit un an avant la disparition de son mentor.

Foudroyé par une maladie contre laquelle il se battra neuf ans durant et soucieux d’assurer rapidement sa relève, il cède la présidence à Jean-Claude Roumilhac en 2003 pour se consacrer, le plus longtemps possible à son rôle d’instructeur et de responsable technique de l’aéroclub, puis à la rédaction de son ouvrage intitulé ‘Formation du pilote de montagne’.

Pilote d’Ultra léger motorisé (ULM) en 2006, pilote d’hydravion, membre de l’Association française des pilotes de montagne (AFPM), Robert Merloz prend son dernier envol au Broc (06/Alpes-Maritimes), le vendredi 23 octobre 2009.

LE BAPTÊME DE L’ALTIPORT ROBERT MERLOZ

Après la disparition de Robert Merloz, Janine Bloch, Présidente de l’Association Amicale des Anciens d’Air Alpes et correspondante du quotidien ‘Le Dauphiné libéré’ à Courchevel, écrit à Thierry Monin, le maire des Allues pour lui faire une proposition : « Nous sommes sûrs que les pilotes faisant leur point fixe devant le hangar où le nom de Robert Merloz pourrait être accolé à la mention ‘Altiport de Méribel’, seraient tous très fiers que soit rappelé le nom d’un ancien pilote de montagne reconnu par la profession ».

Organisée le dimanche 8 juin 2010 à 13 heures, dans le cadre du 44e Rassemblement International des Pilotes de montagne, le baptême de l’Altiport de Méribel Robert Merloz anticipe quelque peu la parution de l’arrêté instituant le changement de nom. C’est le maire de Méribel Thierry Monin (qui dévoile la plaque commémorative en compagnie d’Éric Merloz et de Michel Ziegler) qui en a validé le texte. S’en tenant aux éléments ayant un lien direct avec le site de l’Altiport de Méribel, cette épigraphe constitue l’expression d’une volonté de simplicité correspondant parfaitement à la personnalité de Robert Merloz.

Le vendredi 11 juillet 2014, l’arrêté (NOR DEVA1415324A) « portant changement de dénomination de l’aérodrome de Méribel (Savoie) paraît au Journal officiel de la République française (JORF) : [Jacques] Le Guillou signe, pour la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Ségolène Royal) :

Art. 1er – L’aérodrome Méribel est dénommé Méribel-Robert Merloz.

Art. 2 – La liste n° 3 des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées, établie et mise à jour conformément à l’article D. 211-3 du code de l’aviation civile, est modifiée en conséquence.

Art. 3 – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du transport aérien,

[Jacques] Le Guillou »

ÉPILOGUE

De Robert Merloz, les personnes qui l’ont connu retiennent plusieurs points saillants.

Tout d’abord son caractère profondément savoyard, caractérisé par sa détermination à mener à terme toute action entreprise, son opiniâtreté, sa précision et l’amour du travail bien fait.

Ensuite, son caractère charmant, en ce sens qu’il savait garder, en toute circonstance, un ton juste, mesuré, respectueux des personnes, ce qui ne l’empêchait pas de se montrer extrêmement ferme et froid lorsque les circonstances le commandaient.

Enfin, sa vocation de pédagogue, jamais démentie à tous les stades de sa vie d’adulte. Moniteur à l’ACM, instructeur au CNSFA, responsable de la formation des pilotes d’Air France sur Airbus A320, Robert Merloz a également tenu à transmettre son savoir-faire dans ‘L’essentiel sur le Pilotage en montagne’, ouvrage co-écrit et co-illustré avec Jean-François Chappel, ‘Nano’, paru en 1973.

Aujourd’hui, le site Internet Pilote de montagne (PDM) est consacré aux pionniers de l’Aviation de montagne, dont Robert Merloz demeure l’une des figures emblématiques.

Éléments recueillis par Bernard Amrhein

SOURCES

‘Le vol montagne’

Robert Merloz et Jean-François Chappel

chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://acversailles.free.fr/documentation/08~Documentation_Generale_M_Suire/Vol/Vol_en_montagne/Le_vol_en_montagne.pdf

‘Les conquérants de l’impossible’

Magazine Alpes, n° 643, octobre 2008

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://desirs.ailes.free.fr/Presse/Les%20conquerants%20de%20l’impossible/Les%20Conquerants%20de%20l’impossible.pdf

‘Technique du vol et de l’atterrissage en montagne’

Jean-Pierre Ebrard

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.aero-hesbaye.be/pdf_doc/Vol_Montagne.pdf

No Comment